Urlaubszeit ist Reise-, aber auch Lesezeit. Zeit, sich durch Land und Leute und ihre Geschichte(n) zu lesen. Ein Lektürebericht aus Großbritannien:

Ein Land und seine Feinde

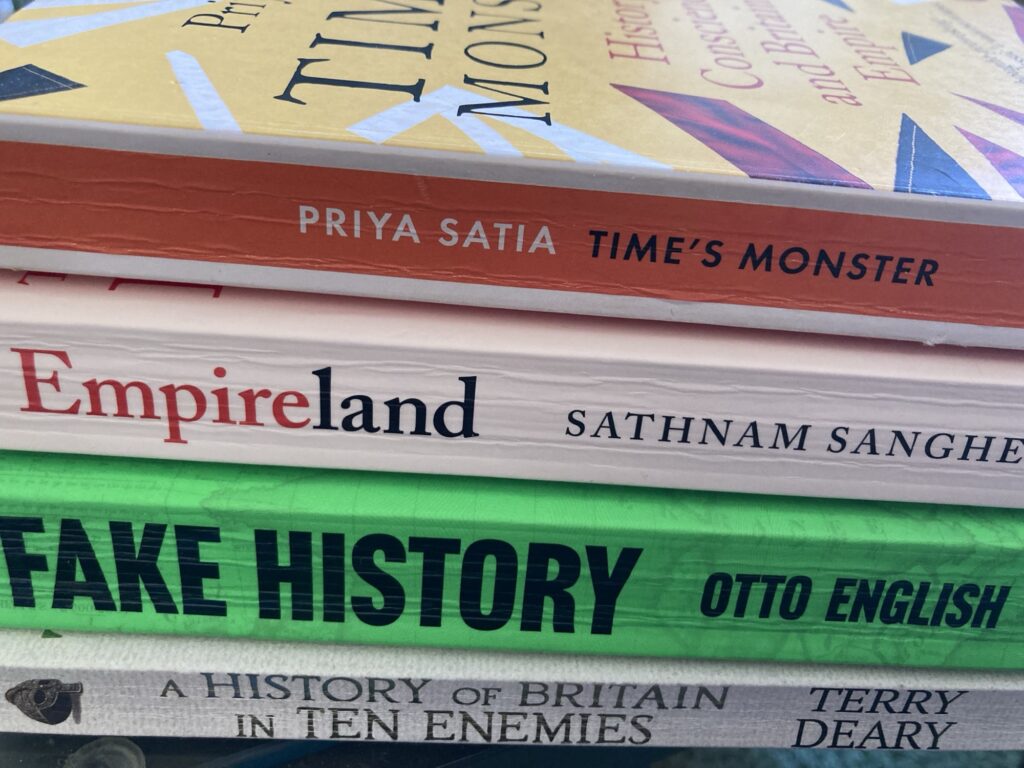

Terry Dearys britische Geschichte “in ten enemies” (2024) ist nicht die erwartete Abrechnung mit den “Feinden” der “Tommies”. Die “Feinde” werden auch nicht zur Selbstbestimmung benutzt, wie das lange Zeit in diesem unserem Lande über den Rhein hinweg geschah, als Frankreich Deutschlands Lieblingsfeind war.

Eine anti-nationalistische Nationalgeschichte

Im Gegenteil entpuppt sich Dearys Nationalgeschichte als anti-nationalistisch, pro-europäisch und multikulturell wie das Land jenseits des “Landes”, der bei Urlaubern so beliebten countryside, eben ist. Im Grunde arbeitet sich der Autor, in Großbritannien in erster Linie als Kindersachbuch-Autor bekannt, an den nationalen Mythen der “Bio-Briten” ab, deren Eliten den Diskurs beherrschen, die Politik bestimmen und das Land in die Irre führen. (Der Brexit war die Folge, der jüngste Massenauflauf gegen die Einwanderung nach Großbritannien aus dem ansonsten angebetetem Empire lässt für die Zukunft nichts Gutes erahnen.)

Falsche Geschichte

In “Fake history” (2021) räumt Otto English mit den “großen Lügen” auf, die die britische Weltsicht beherrschen. Von Churchill bis Dschinges Kahn dekonstruiert der Autor Geschichten und Geschichte, informiert, wie sie zu welchem Zweck (Politik, Propaganda usw.) konstruiert wurden und fordert seine Leser zur kritischen Wachsamkeit auf. Wer der Aufforderung folgt, legt die “Fake history” mit dem unguten Gefühl aus der Hand.

Fehlerhafte Geschichten

Es sind nicht die haarsträubenden Fehler, die English gelegentlich macht, sondern die fakes, die der Autor eingebaut hat. Er korrigiert sie zwar, unterminiert aber das in den Autor gesetzte Vertrauen. Nachdem der Leser ihm auf den Leim gegangen ist, fragt er sich natürlich: stimmt der Rest? Mangels Nachweisen sind die Angaben leider nicht auf die Schnelle zu überprüfen. Schade.

Auch Großbritannien ist bunt

Sathnam Sanghera arbeitet mit Nachweisen und einer Bibliographie, die ein Drittel des Bestsellers ausmachen. Der britische Autor mit indischen Wurzeln (Sikh) führt seinen Landsleuten vor Augen, wie das Empire England geprägt hat. Von der Sprache übers Essen bis zu den Menschen, die – erst sporadisch, dann vermehrt, auf Wunsch gekommen sind -, weil sie Teil des Ganzen waren und sind. Trotz der durch den Nationality Act von 1947 gewährten Staatsbürgerschaft werden sie ausgegrenzt. Kulturell ist auf der Insel wie auf dem (westeuropäischen) Kontinent schon längst Realität, was rechte Reaktionäre nicht wahrhaben wollen. Ethnisch war Europa so und so nie so einheitlich wie sich das die Rassisten der Länder wünsch(t)en.

Empireworld ist überall

Der (Verkaufs-)Erfolg von Empireland (2021) und dem Nachfolger Empireworld zeigt, welch Interesse an dieser Perspektive und welcher Aufklärungsbedarf besteht. Wir müssen – auch retrospektiv – viel breiter denken und uns erinnern als wir das bis dato tun und die Meinungsführer auch in unserem Land fordern: Die Zukunft der Erinnerung – oder: Wie das kollektive Gedächtnis in Deutschland auszusehen hat.

Eine kritische Zunftgeschichte

Die unrühmliche Rolle der Historiker – es waren zu der Zeit fast nur Männer – in der Konfiguration eines koloniaistisch-imperialistischen Weltbildes nimmt Priya Satia in den Blick. Die Stanford-Historikerin referiert in “Time’s Monster” (2020) unheimlich dicht die Zeit- und Kulturkonzepte, die die Eroberung der Welt rechtfertigten und die Weltsicht prägten, ja prägen. Mit der Darstellung unternimmt die Kollegin eine Zunftkritik, wie sie in anderen Ländern schon geleistet worden ist. Es waren in Deutschland nicht zuletzt (borussische) Historiker, die Frankreich zum Erbfeind machten, die die Reichseinigung unter preußischer Führung herbeischrieben und für Großdeutschland noch den letzten Volkstumsrest zur Eroberung entdeckten.

Geschichte: immer auch interessengeleitet

Vor diesem Hintergrund müssen wir Historiker uns immer wieder fragen, warum erzählen wir für wen welche Geschichten? “Die Geschichte ist eine Magd der Politik”, heißt es. Manchmal auch der Wirtschaft oder anderer Interessen bzw. Interessierte. Die gegebenen Verhältnisse muss man im auch Hinterkopf haben, wenn man Geschichte schreibt und liest. (cws)